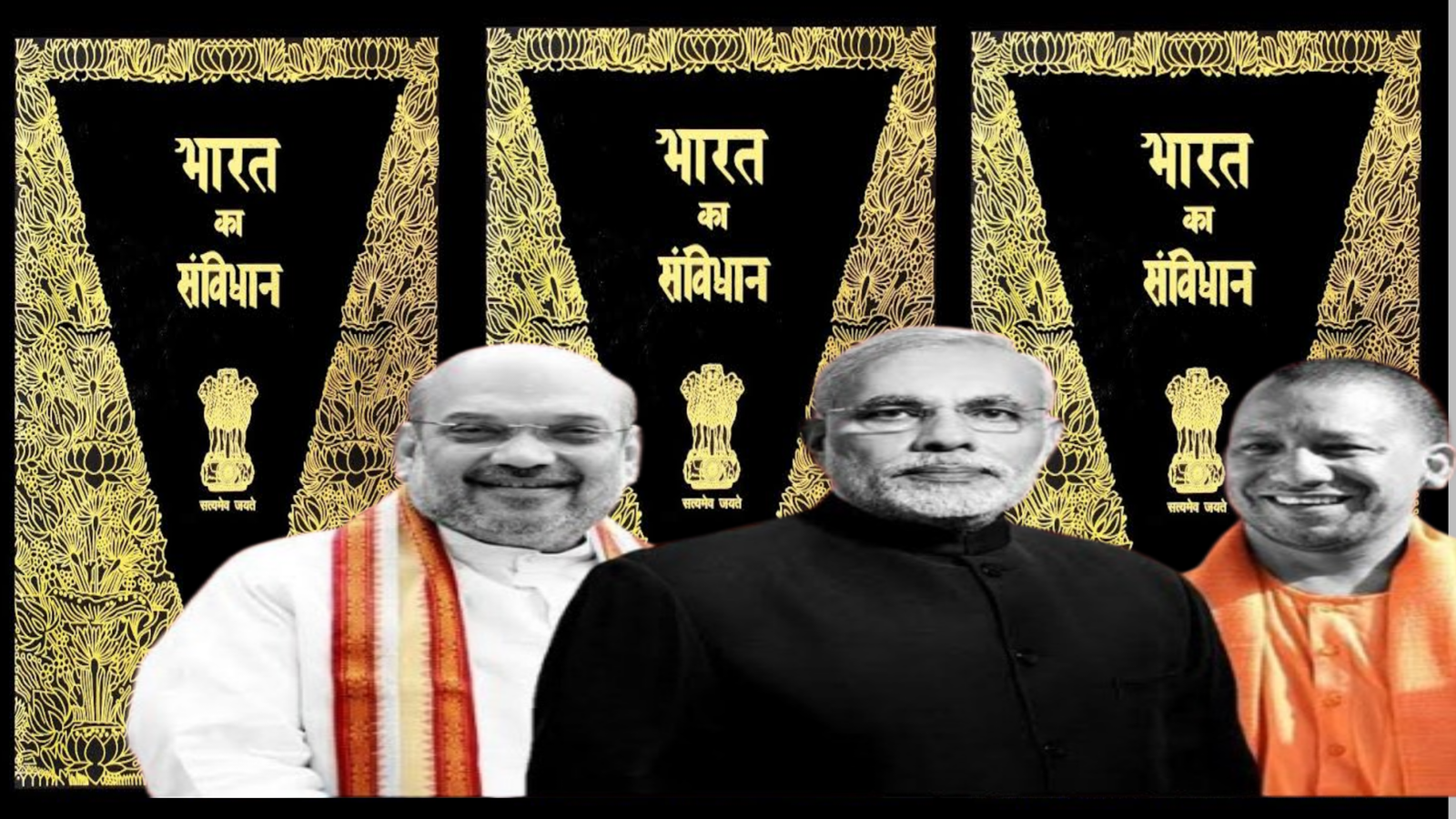

भारत में संवैधानिक संकट: निर्वाचित तानाशाही और संस्थागत अवसादन !

भारत क्यों बन रहा है ‘निर्वाचित तानाशाही’?

भारत में संवैधानिक संकट के मद्देनजर अगर बात करें तो हाल के वर्षों में, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर “निर्वाचित तानाशाही” का आरोप लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कार्यपालिका का संसद और न्यायपालिका पर बढ़ता दबाव, मीडिया की स्वतंत्रता में कमी, और अल्पसंख्यकों के प्रति सरकारी नीतियों का पक्षपातपूर्ण रुख संवैधानिक मूल्यों को कमजोर कर रहा है। 2023 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 48वें स्थान पर खिसक गया, जो इस चिंता को पुष्ट करता है।

संविधान के जाँच-संतुलन तंत्र का क्षरण

न्यायपालिका पर दबाव:

सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता पर सवाल उठे हैं। हालिया नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप के आरोपों ने न्यायिक स्वतंत्रता को चुनौती दी है। उदाहरण के लिए, 2023 में राफेल डील मामले में पारदर्शिता की कमी को लेकर न्यायालय की आलोचना हुई।

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संकट में: (भारत में संवैधानिक संकट के करक)

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका समाप्त करने के बाद, आयोग की निष्पक्षता पर संदेह बढ़ा है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले EVM मशीनों को लेकर विपक्षी दलों के सवाल इसका प्रमाण हैं।

“भारत में संवैधानिक संकट के महत्वपूर्ण करक” केंद्रीकृत सत्ता और संघवाद पर प्रहार

राज्यपालों की भूमिका पर विवाद:

तमिलनाडु और केरल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधेयकों को रोकना, संघीय ढाँचे को नुकसान पहुँचा रहा है। 2023 में, तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग:

अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल अब भी राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए किया जा रहा है। 2014 से अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है।

धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदू राष्ट्रवाद

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और एनआरसी:

2019 का CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मुस्लिम समुदाय को लक्षित करने वाली नीतियों के रूप में देखे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इसे “धार्मिक भेदभाव” बताया।

पूजा स्थलों का राजनीतिकरण:

काशी और मथुरा मामलों में अदालती याचिकाएँ, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का कारण बन रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने की रणनीति है।

मीडिया और नागरिक स्वतंत्रता पर संकट

पत्रकारों पर हमले:

2023 में, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वाँ स्थान दिया। सरकारी विज्ञापनों पर निर्भरता और एसईडी/सीबीआई की कार्रवाई से मीडिया का आत्मनिर्णय सीमित हुआ है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (UAPA):

UAPA के तहत असंतोष जताने वाले छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं को “राष्ट्रविरोधी” करार दिया जा रहा है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और दिव्यांगठोटा की गिरफ्तारी इसका उदाहरण है।

संवैधानिक नैतिकता: अंबेडकर की चेतावनी क्यों प्रासंगिक है?

मूल संरचना सिद्धांत का महत्व:

1973 के केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की “मूल संरचना” को अक्षुण्ण बताया। हालाँकि, नागरिकता कानून और संघीय अधिकारों में बदलाव इस सिद्धांत को चुनौती दे रहे हैं।

युवाओं की भूमिका:

2022-23 के फार्मर्स प्रोटेस्ट और CAA विरोध में युवाओं ने संवैधानिक मूल्यों के लिए आवाज उठाई, जो नागरिक समाज की सक्रियता का संकेत है।

निष्कर्ष: लोकतंत्र बचाने के लिए क्या करना होगा?

- संस्थागत सुधार: चुनाव आयोग और न्यायपालिका की स्वायत्तता बहाल करना।

- संघीय संवाद को मजबूती: राज्यों के साथ नीतिगत निर्णयों में सहयोग।

- नागरिक जागरूकता: संविधानिक शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन।

स्रोतों के साथ अतिरिक्त तथ्य:

- 2023 में, फ्रीडम हाउस ने भारत को “आंशिक रूप से स्वतंत्र” देश घोषित किया।

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सामाजिक असमानता Gini Index में 82.3% तक पहुँच गई है।

भारत का संविधान “लिविंग डॉक्यूमेंट” है, लेकिन इसकी रक्षा के लिए नागरिक सतर्कता और संस्थागत ईमानदारी अनिवार्य है। जैसा कि बी.आर. अंबेडकर ने कहा था: “संविधान केवल कागज नहीं है; यह जीवन जीने का तरीका है।”

1 comment